01/05/2007

Les critères composites.

Je suis tombé ce matin sur un article du BMJ traitant des critères composites.

Qu’est ce que c’est, un critère composite ?

Dans une étude clinique comparative, on doit choisir au préalable un critère principal pertinent et éventuellement des critères secondaires.

Ce critère principal, nécessairement unique peut être composé de plusieurs points de comparaison.

Prenons un exemple.

Le « Collaborative Study Group » a publié dans le NEJM en 2001 une étude comparant l’effet rénoprotecteur de l’Irbésartan, de l’amlodipine et d’un placebo chez les diabétiques de type 2 (N Engl J Med 2001;345:851-60).

Cette étude incluait 1715 patients pour une durée de suivi de 2,6 ans.

Le critère d’étude principal était composé des trois évènements suivants :

Doublement de la créatininémie

Développement d’une insuffisance rénale terminale (c'est-à-dire créatinine > 6.0 mg/dl, nécessité d’une dialyse permanente ou transplantation rénale)

Décès, toutes causes confondues

Dans le groupe Irbésartan, on observait une diminution de la survenue de ce critère principal composite de 20% par rapport au placebo (p=0.02) et 23% par rapport à l’amlodipine (p=0.006). Et cela, indépendamment des chiffres tensionnels.

Autrement dit, 20 et 23% de moins de doublement de la créatinine, d’insuffisance rénale terminale et de décès.

Magnifique résultat qui a contribué au succès de la prescription des « sartans » chez les diabétiques de type 2.

Quel est l’intérêt d’étudier un critère composite ?

Primo, il permet d’étudier plusieurs facettes d’un état pathologique, qui est nécessairement complexe. Un seul critère, même pertinent ne peut qu’éclairer qu’une de ces facettes. Le critère composite cité en exemple va s’intéresser à la dégradation de la fonction rénale, à la nécessité de dialyser et à la mortalité. On balaye ainsi l’ensemble du spectre de la maladie rénale chez le diabétique.

Secundo, et c’est bien pratique, ce moyen va permettre de multiplier le nombre d’évènements au cours de l’étude, d’optimiser sa puissance statistique, de diminuer le nombre nécessaire de patients, donc, in fine de considérablement diminuer les coûts de cette étude.

Les auteurs du BMJ ont analysés 114 études randomisées dont le critère principal était un critère combiné.

Les revues ou ont été publiées ces papiers sont toutes prestigieuses : Lancet, Annals of Internal Medicine, Circulation, European Heart Journal, JAMA, et New England Journal of Medicine.

Et bien, ils ont eu quelques surprises.

Primo, seuls 68% des articles donnent des données complètes sur le critère principal composite étudié.

Secundo, dans 54% des cas, les évènements étudiés étaient très ou moyennement « hétérogènes ».

Cette notion est importante.

Idéalement, il faudrait associer des évènements qui soient de gravité à peu près égale, pour justement que le critère composite soit homogène.

Ainsi, par exemple, si le critère associant « mortalité cardio-vasculaire+arrêt cardiaque récupéré » semble cohérent, celui-là, associant « mortalité cardio-vasculaire+dyspnée » le semble moins.

Dans le choix d’un traitement chez un patient donné, aucun clinicien ne va mettre une amélioration de la dyspnée et une diminution de la mortalité sur le même plan.

On voit donc déjà que l’association « Doublement de la créatininémie+développement d’une insuffisance rénale terminale+décès toutes causes confondues » n’est pas forcément très pertinente sur le plan clinique.

Tercio, les auteurs du BMJ ont remarqué que la probabilité de survenue dans le groupe placebo et l’effet du traitement sur chaque évènement dans le groupe traité sont eux-mêmes très hétérogènes.

Ainsi, les évènements les plus graves sont les moins fréquents (2.5%), alors que si l’on ajoute les évènement mineurs on arrive à près de 21.7%. Autrement dit, en terme de fréquence de survenue, les évènements majeurs sont souvent noyés dans les mineurs au sein d’un critère composite.

Par ailleurs, si l’on s’intéresse à l’efficacité du traitement, on se rend compte que ce sont les évènements mineurs qui en bénéficient le plus par rapport aux évènements majeurs. Presque du simple au double, en fait.

Soyons (très) caricatural.

Imaginons un traitement X qui améliore de 30% le critère composite suivant : « Mortalité toute cause+temps passé à se ronger les ongles sur 24 heures » chez 1000 sujets anxieux (500 traités, contre 500 sous placebo).

Le produit X semble être très prometteur.

Toutefois, le critère est déjà clairement inhomogène.

Mais si en plus, on n’observe que 2 décès dans le groupe placebo mais 330 rongeurs d’ongles, et que X diminue surtout le temps passé à se les ronger, on va trouver X nettement moins intéressant.

Maintenant, reprenons le premier exemple.

Dans le groupe placebo, 23.7% des patients ont doublé leur créatinine, 17.8% ont atteint le stade d’insuffisance rénale terminale et 16.3% sont décédés.

On peut donc considérer que près de 23.7% des sujets ont présenté un évènement « mineur ».

On pourra discuter sans fin du caractère mineur ou non de doubler sa créatinine, mais il me semble surtout mineur par rapport aux deux autres évènements.

Maintenant, quel est l’effet de l’irbésartan par rapport au placebo et à l’amlodipine pour chaque évènement du critère principal composite ?

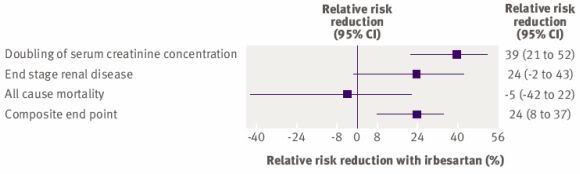

Et bien, on peut le voir sur le petit graphique suivant, publié dans l’étude du BMJ, et qui n’est évidemment pas présent dans celle du NEJM.

Par rapport à l’amlodipine, l’irbésartan ralentit le doublement de la créatinine plasmatique, mais n’améliore ni la survenue d’une insuffisance rénale terminale, ni la survenue d’un décès. On observe même une tendance non significative à augmenter la mortalité !

Mais lorsque l’on ajoute l’ensemble de ces évènements, le bénéfice de l’irbésartan devient éclatant.

Attention, je ne dis pas que l’irbésartan a un effet délétère sur la mortalité !

L’analyse de sous groupes non spécifiés au départ est en effet formellement déconseillée, car elle ne s’adosse pas à une analyse statistique robuste préalable.

Toutefois dans cette étude, encore une fois, c’est clairement l’efficacité de l’irbésartan sur un critère « mineur » qui rend cette étude positive et suffisamment puissante du point de vue statistique).

Maintenant que vous savez tout cela, avez-vous autant envie de prescrire de l’irbésartan chez vos diabétiques avant d’avoir des analyses complémentaires ?

L’article du BMJ est disponible gratuitement ici.

14:10 Publié dans Prescrire en conscience | Lien permanent | Commentaires (4)

30/04/2007

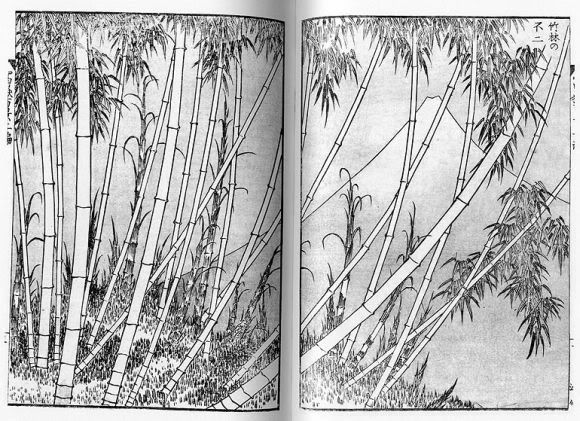

Cent vues du mont Fuji.

Cette série est moins connue que celle des trente-six vues du mont Fuji d’où est tirée la célébrissime « Grande vague au large de Kanagawa », mais elle est aussi pleine de bonnes surprises.

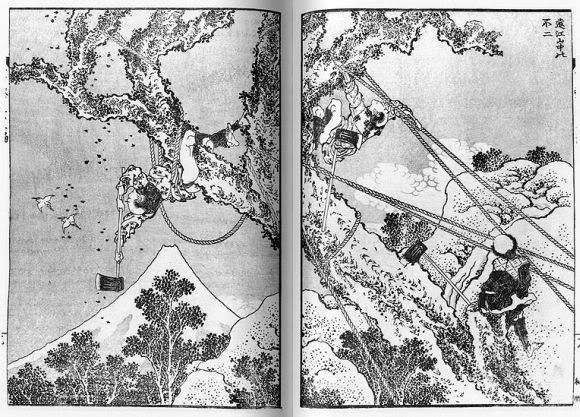

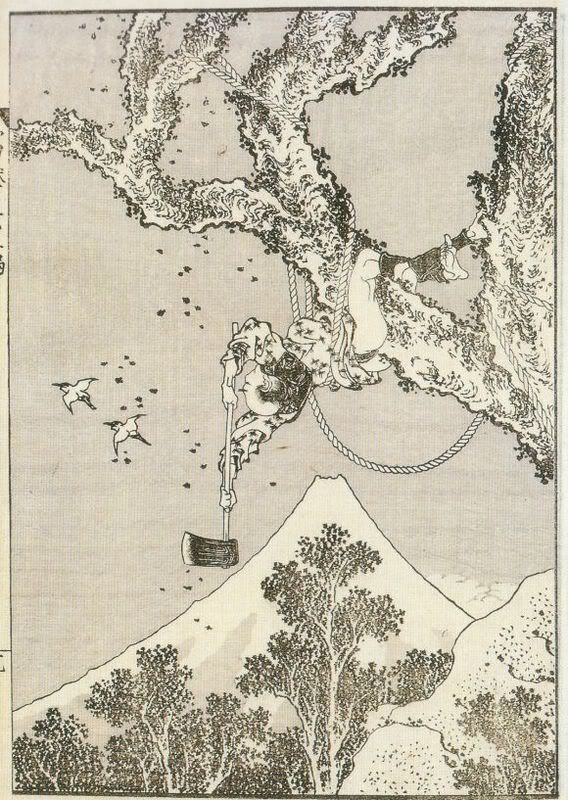

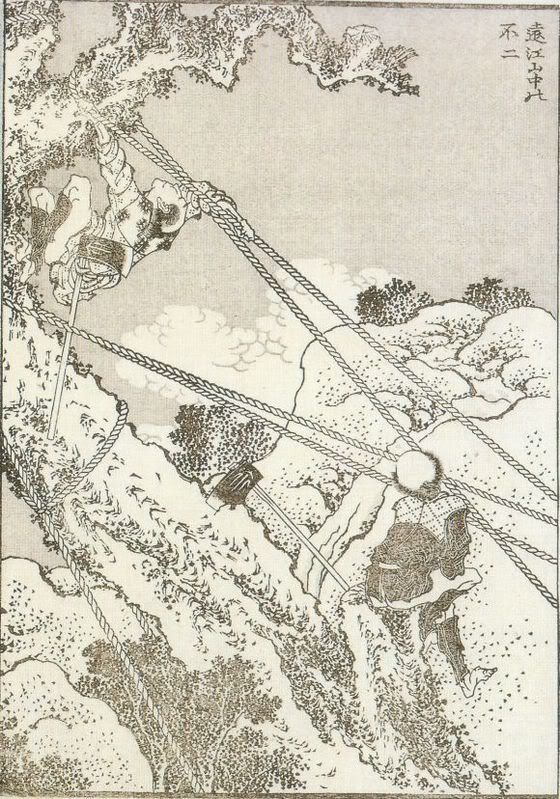

Ainsi les planches suivantes :

Le mont Fuji, vu des monts Tōtōmi (1834-1835).

Le mont Fuji, vu d’une plantation de bambous (1834-1835).

Les courbes de ces images, concordantes ou inversées, sont merveilleuses.

Les reproductions sont tirées de ce site, les agrandissements viennent du livre "Hokusai" de Gian Carlo Calza (Ed. Phaidon).

21:15 Publié dans Peinture | Lien permanent | Commentaires (0)

Une information appropriée et honnête.

Les laboratoires pharmaceutiques ont changé.

Mais si, enfin, ne faites pas cette tête étonnée.

En tout cas, ils le clament haut et fort.

Ils ne cherchent pas à vendre leurs petites pilules, mais à informer le médecin, et en cas de publicité directe, le consommateur. Tout cela pour le bien de l'humanité.

Une preuve irréfutable ?

Un spot TV récent, destiné au Canada est « éclairant ».

Malheureusement, je ne l’ai pas trouvé sur Youtube ou Dailymotion, mais je ne doute pas qu’il va s’y retrouver.

Il va falloir faire un petit effort d’imagination.

Imaginez deux copains quinquagénaires au bowling (pas trop compliqué, il y a une capture d’écran çi dessous).

La transcription du dialogue :

- “Viagra spanglecheff?”

- “Spanglecheff?”

- “Minky Viagra noni noni boo-boo plats!”

Le spot se termine par le slogan suivant: “The International Language of Viagra.”

Ne cherchez pas dans le Harrap's, vous n’y trouverez aucun mot du dialogue.

Comme le dit très bien le titre de l’article du New-York Times qui m’a fait connaître ce spot : « Minky Viagra? Pfizer Doesn’t Want You to Understand It, Just Buy It ».

Tout est dit clairement.

13:20 Publié dans Prescrire en conscience | Lien permanent | Commentaires (0)